দারাসবাড়ি মসজিদের ইতিহাস

বাংলাদেশের প্রাচীন স্থাপত্যের গৌরবময় নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো দারাসবাড়ি

মসজিদ, যা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের আদেশে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ৮৮৪)

নির্মিত হয়। দারুস (পাঠ) সংলগ্ন একটি প্রচীন মাদ্রসার অবশিষ্ট অংশ হিসেবে এটি পরিতি।

এটি শুধু মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও

নান্দনিক স্থাপত্যকলার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নয় বরং একটি ধর্মীয়

স্থাপনাই অন্যতম স্মৃতিচিহ্ন।

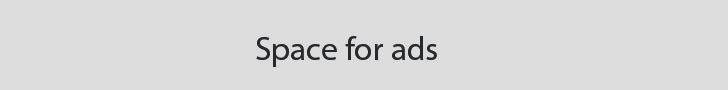

দারাসবাড়ি মসজিদটি ইট এবং পোড়ামাটির কারুকাজে নির্মিত। এই মসজিদটি পূর্ব দিকে

বারান্দাসহ প্রায় ৩৫ মিটার দীর্ঘ ও ২০ মিটার প্রশস্ত। মসজিদের ছাদে

ছিল ২৪টি গম্বুজ ও ৪টি চৌচালা ভল্ট; এখন কেবল খিলান ও দেয়াল অবশিষ্ট রয়েছে। কিবলা দেয়ালে

১১টি কারুকার্যপূর্ণ মিহরাব রয়েছে। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ‘নারীদের নামাজঘর’

ও উপরের স্তরে ‘রাজপরিবারের গ্যালারি’ ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

‘দারাসবাড়ি’ নামটিই এসেছে ‘দারস’ (পাঠ) ও ‘বাড়ি’ (ঘর) শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণে। মসজিদটি একসময়

দারাসবাড়ি মাদ্রাসার অংশ ছিল। এটি তৎকালীন বাংলার উচ্চতর ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র। কথিত আছে, এই মসজিদে

একসময় হাজারো শিক্ষার্থী ধর্মীয় ও সামাজিক জ্ঞানচর্চায় অংশ নিতো।

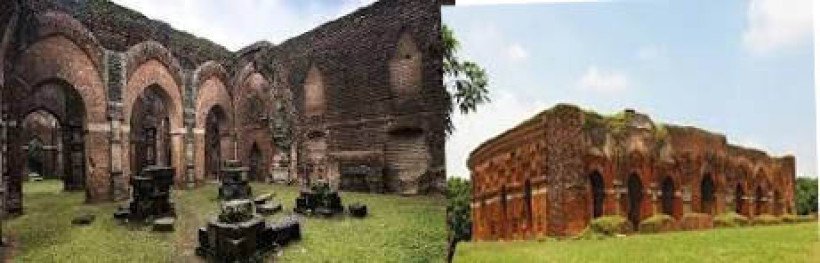

বর্তমানে মসজিদের গম্বুজ ও ছাদ নেই, এবং অনেক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। আশপাশে আগাছা, বৃষ্টি ও

অবহেলার কারণে এর সৌন্দর্য ও কাঠামোগত ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ার পথে। স্থানীয়ভাবে

এটি পর্যটন আকর্ষণ হলেও সরকারি উদ্যোগ ও গবেষণা অপ্রতুল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ

ধারণা করেন, মূল

মাদ্রাসা ও মসজিদের নিচে আরো স্থাপত্য কাঠামো লুকিয়ে থাকতে পারে। আধুনিক

প্রযুক্তি যেমন Ground

Penetrating Radar (GPR)

ব্যবহার করে এই সম্ভাবনা যাচাই করা যেতে পারে। স্থানীয়দের

মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে—পূর্বে মসজিদের

রাতের আলোয় চাঁদের প্রতিফলন হত যেন তা ‘আলোকমন্দির’। এ ধরনের উপাদান

সংরক্ষণের জন্য মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ জরুরি। ভারতের গৌড় এলাকার চামচিকা মসজিদ স্থাপনার

সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। দুটি দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যৌথ গবেষণা করলে সামগ্রিক

ঐতিহাসিক চিত্র পরিষ্কার হবে। দারাসবাড়ির শিলালিপি বর্তমানে কলকাতা মিউজিয়ামে

সংরক্ষিত, যা

বাংলা-আরবি হাইব্রিড লিপিতে লেখা।

দারাসবাড়ি

মসজিদ শুধু একটি স্থাপত্য নয়—এটি এক

সময়কার জ্ঞান, রাজনীতি

ও নান্দনিকতার সাক্ষ্য। যথাযথ গবেষণা, সংরক্ষণ ও জনগণের অংশগ্রহণে এই নিদর্শন হতে পারে

বাংলাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতির অনন্য এক প্রতীক। এলাকাটিকে "ঐতিহাসিক

প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল" হিসেবে ঘোষণা এবং তথ্যফলক, ট্যুর গাইড, ইন্টার্যাকটিভ

ভিজ্যুয়াল তৈরি করে তা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় করা যেতে পারে।